Culture,Événéments

Entrevue à Fernando De Szyszlo dans la revue « Somos » en 2012

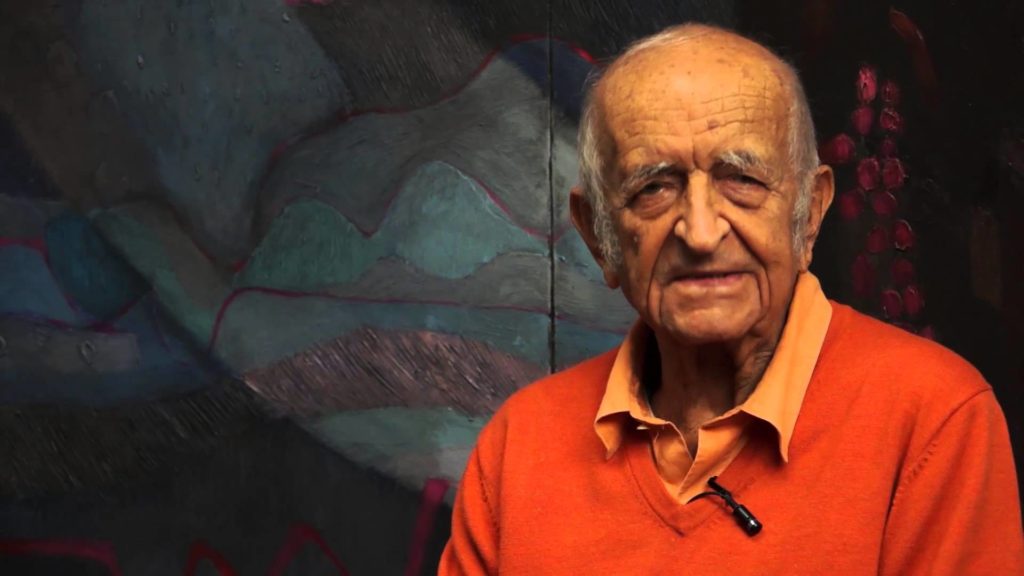

Suite à notre article sur la vie de Fernando de Szyzlo que nous publions dans la newsletter de cette semaine nous vous proposons des extraits d’une interview que le peintre péruvien a accordé à la revue « Somos » en 2012 et que nous avons traduits des larges extraits.

Une mèche de cheveux de Vallejo. C’est l’un des premiers objets que Fernando de Szyzlo montre lorsque quelqu’un lui rend visite, une mèche probablement coupée par Georgette, élégamment encadrée à côté de textes écrits à la main par le poète. Dans le bureau de sa maison, il y a, de plus, des livres, de nombreux livres, des peintures, des sculptures, des photos. Peu de lumière cependant. Le bureau-bibliothèque de Szyszlo semble extrait d’un de ses tableaux. Peu de temps après cette entrevue, Fernando de Szyszlo, comme chaque année en cette époque de grand froid liménien, est parti pour New-York. Là-bas, il parcourt les musées, rend visite à ses amis, esquisse quelques brouillons : « Je ne peints pas là-bas parce qu’il y a trop d’information visuelle. Je ne fais que me nourrir ». Il va et vient. Il s’éloigne et s’approche, montre et cache. Comme dans ses tableaux.

Ernersto Sábato disait : « Szyszlo est un peintre excellent, mais il vit dans le trou du cul du monde ». Vous avez déjà pensé à vivre à New York, ou autre part ?

Je ne vivrais pas à New York ; à Paris, peut-être, si je n’avais pas tous ces attaches, les racines familiales, amicales, la géographie, le destin, l’histoire. Dans toutes les villes du monde, la rue est un espace que tu parcours pour aller d’un point à un autre, mais à Paris, la rue est une destination en soi, où tu vas t’asseoir, pour regarder.

Et ici ? Ici, la rue sert seulement à se déplacer.

À 87 ans, maintenez-vous votre routine de toujours ?

Je me lève tous les jours à la même heure et j’arrête de peindre tous les jours quand la lumière s’en va. Je travaille plusieurs tableaux à la fois ; parfois, l’un d’eux s’embrouille, et il faut alors attendre pour le parfaire. Sinon, je me sens comme frustré… (Il montre un catalogue d’œuvres d’art d’une célèbre maison de ventes aux enchères.) Il y a là un de mes tableaux, que j’ai vendu il y a longtemps. Ils le liquident pour 185 000 dollars. Tu sais combien ils m’ont payé pour l’avoir ? Environ 1500 dollars. Tu te rends compte ? Quelle chance a celui qui l’a acheté.

En 1951, revenu récemment de vivre quelques années ne France, Szyszlo prononça une phrase qui généra quelque remous : « les vrais artistes plastiques péruviens ont existé à l’époque de la Colonie ». Peu après, en 1955, un maître de l’art multidisciplinaire local comme Jorge Eduardo Eielson avait dit, comme une réponse : « la peinture de Fernando de Szcyszlo est la seule qui pourrait aspirer un jour, avec tout le droit possible, aux titres illustres et prometteurs du Pérou passé et futur. »

Pourquoi vous n’aimez pas l’art postmoderne, le pop ?

Je crois qu’il a perdu de l’importance, c’est comme le roman actuel. Tout devient une sorte de gymnastique dans laquelle il n’y a aucun compromis ; le sacré a disparu de notre alphabet. C’est la désacralisation du monde. Comment se fait-il que le Tate Modern Gallery exhibe une tête de vache, entourée de mouches, et prétende que ce soit de l’art (il se réfère à une récente exposition du britannique Damien Hirst) ?

Ceux qui critiquèrent Duchamp et son célèbre urinoir avaient dit la même chose…

Mais l’urinoir est de 1917, il y a presque 100 ans !

La désacralisation paie.

La mode paie. La consolation que j’ai, c’est la phrase de Chanel : « La mode, c’est ce qui se démode ». Et tu vois, ça passe…

C’est un sujet sensible pour vous…

Je m’énerve qu’on ait instauré de nouveau le colonialisme : nous sommes coloniaux, les critiques disent « c’est ce qu’il faut faire » parce que c’est ce qui se fait en Allemagne, aux États-Unis. L’autre jour, je lisais d’un artiste que, lors de son exposition, il avait déféqué devant tout le monde (il se réfère au Colombien Fernando Pertuz), et que lorsqu’ils s’étaient tous retournés pour le regarder, il avait mangé ce qu’il avait fait. Tu imagines ?

Laissons cela de côté. Un jour, vous avez dit que vous étiez un peintre abstrait « juste pour abréger ». Cela vous importe de vous sentir comme un référent ?

Lorsqu’on vieillit, on devient de moins en moins apte à penser au futur. Tout va disparaître, les noms des personnes ne représentent déjà plus rien. Cézanne aujourd’hui est seulement un individu, il ne représente plus cet état d’esprit de la France de l’époque. L’art véritable est anonyme.

Vous-même n’avez-vous jamais été vaniteux, peut-être lorsque vous étiez jeune ?

Sûrement, oui. Je ne sais pas. J’étais timide, je n’avais pas de place, je n’osai même pas être vaniteux.

« Difficile, austère, violence et lyrisme à la fois », écrivit Octavio Paz à propos du travail de Szyszlo. Un autre écrivain sut comprendre concrètement l’abstrait de ses tableaux, son grand ami Mario Vargas Llosa : « C’est un processus fascinant qui va du dehors vers le dedans, une dissimulation progressive, une répression du thème et de la couleur. »

Après une grande tragédie personnelle (la mort de son fils dans un accident d’avion en 1996), n’importe qui aurait pu se réfugier par exemple, dans la religion. Peut-être même comme placebo.

Au contraire, il me semblait encore plus incompréhensible, plus inacceptable, plus inadmissible que cela arrive, et que ce soit, du même coup, irréversible.

Dans une entrevue accordée à cette revue, vous aviez dit être « comme le singe saignant pour sa progéniture ».

C’est le côté le plus animal, le plus naturel. Nous on avons fait des concepts.

Peu de temps après, vous étiez de nouveau en train de peindre.

Au fond, n’importe quel acte artistique est une lutte contre le temps, contre la mort, contre le négatif, contre le zéro, contre le néant.

Fernando de Szyszlo aime à citer une phrase de D. H. Lawrence : « L’être humain est une colonne de sang à l’intérieur du vide. » Il a toujours eu un côté artistique sordide, obscur, à demi caché. Et, de fait, il le cultive.

Il y a quelque chose que vous aimeriez encore faire ?

(Il réfléchit) J’aurais de la peine à mourir, parce que j’aime la vie, mais la mort ne me fait pas peur. Depuis tout petit, j’ai eu une grande conscience de la mort, et les poèmes que je connais par cœur ont beaucoup à voir avec la mort et la décadence.

Traduction par Léa JAILLARD