La sortie aux éditions Asphalte d’un recueil d’articles et de chroniques publiés entre 1929 et 1940 par Roberto Arlt est une bonne occasion de revenir sur la façon dont a été perçu ce géant de la littérature latino-américaine qui a littéralement secoué la vie culturelle de Buenos Aires dans les années vingt. S’opposant au groupe de Jorge Luis Borges, trop “bourgeois” pour lui, surprenant sans cesse par ses idées presque toujours dérangeantes et sa manière de les exprimer et le payant très cher après sa mort précoce : plus de cinquante ans de mépris et de rejet par ce qui faisait autorité, universitaires et critiques littéraires en tête, ceux que Ricardo Piglia appelle joliment « la société littéraire » dans la postface du recueil.

Roberto Arlt est né à Buenos Aires en 1900, dans une famille qui venait tout juste d’immigrer, une mère hongroise, un père prussien constamment violent envers ses proches et en particulier envers Roberto. Très vite il se marginalise, quittant l’école, vivant de petits boulots, étant tenté par l’armée qui le refuse. Pour lui, la compensation vitale à ces difficultés est la lecture : entre la librairie où il travaille un temps et les bibliothèques publiques, il se crée une immense culture qui va des romanciers français ou russes des XIX et XXe siècles aux philosophes et aux poètes d’Europe ou d’Amérique. Logiquement, si tant est que la logique peut exister pour des Roberto Arlt, écrire s’ajoute à la lecture. Il passera toute sa vie à lire et à écrire. Romans, nouvelles (cuentos plus précisément), théâtre et chroniques journalistiques.

Au moment où il commence à publier des textes, la vie intellectuelle est bouillonnante à Buenos Aires, en particulier pour ce qui touche à la littérature. Les années 20 sont celles de l’affrontement entre deux groupes que tout oppose, ou presque : Florida et Boedo, du nom des rues qui symbolisent bien l’esprit de chacun. Pour rester simple, disons que Jorge Luis Borges représente parfaitement Florida (quartier aisé, cosmopolite) et Arlt, Boedo (zone de petits bistrots fréquentés par les ouvriers du coin). Pour Florida, il s’agit de moderniser la poésie traditionnelle en s’inspirant des courants européens, regarder vers la rue, les classes sociales défavorisées et s’engager en leur faveur pour Boedo. La polémique règne entre les deux groupes, les deux états d’esprit, pourrait-on dire.

Avec le recul des années, cela paraît un peu dérisoire : Borges est un génie, cela ne fait aucun doute. Mais pourquoi, pendant plus d’un demi-siècle cette évidence a-t-elle imposé l’idée qu’il était le seul génie argentin de sa génération ? C’est pourtant ce qui s’est produit, jusqu’à la fin des années 80. Or, la reconnaissance de Roberto Arlt permet l’émergence du miracle : cet équilibre parfait entre une littérature “noble”, “intellectuelle”, “bourgeoise” selon le point de vue, et la littérature “plébéienne”, “accessible”, “populaire”, tous termes par ailleurs réducteurs dans les deux cas.

Dans tous ses écrits, journalistiques ou narratifs, Arlt bouscule les normes et s’en amuse : combien de fois se réjouit-il à commenter lui-même les viols de la bienséance ? Un seul exemple : Un prétexte : l’homme au trombone, une des Eaux fortes de Buenos Aires publiée vers 1930. Tout commence avec l’évocation d’un voisin qui joue du trombone pendant qu’un journaliste, qui doit remettre sa chronique dans les heures qui viennent, ne parvient pas à écrire à cause du bruit qui est tout sauf de la musique. Rien ne lui vient. Deux pages et demie plus loin, l’article se réduit à rien, mais rien du tout, sauf la conclusion : “… Ah ! Journalisme !… Cependant, quoi qu’on en dise, c’est beau. Surtout quand on a un directeur indulgent, qui vous présente aux visiteurs avec ces mots éloquents : ‘Cet enfoiré d’Arlt. Grand écrivain.’” ! N’oublions pas le titre : Un prétexte ! Deuxième, troisième énième degré, une belle occasion en tout cas de méditer sur le néant !

S’il n’y avait que ça, que cet humour ravageur… Il y a surtout aussi une véritable révolution sur la langue qu’a imposée Roberto Arlt. Il est probablement le premier à systématiquement utiliser amplement la “vraie” langue, celle qui se parle dans les rues de Buenos Aires, en l’occurrence une langue très mélangée où on trouve des mots italiens ou issus de l’italien, mais aussi de l’allemand et le fameux lunfardo, espèce d’argot propre aux quartiers très populaires de la ville. À peine quelques décennies plus tôt, en France, Émile Zola, le maître du naturalisme, met des imparfaits du subjonctif dans la bouche de Gervaise malgré sa volonté sincère de réalisme. Les personnages de Arlt parlent leur langue sans masque. Inutile de dire combien cela a choqué du côté de Florida ! Et bien au-delà, puisque pendant une bonne cinquantaine d’années, on ne trouve aucune trace de l’œuvre de Roberto Arlt dans les histoires de la littérature hispano-américaine, on n’entend pas parler de lui dans les universités et, si on en parle c’est pour dire que sa production est d’une qualité plus que douteuse. Les rares critiques de l’époque ne parlent que de la mauvaise qualité du style et de l’absence de construction de ses romans.

Heureusement, en dehors des “autorités” en place (universitaires et critiques littéraires), ceux qui deviendront les plus grands écrivains du continent, eux, lisent Arlt et l’apprécient, prennent modèle. Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, parmi beaucoup d’autres, ont avoué non seulement leur admiration, mais l’influence qu’il avait eue sur eux. Dans les faits, Arlt est au premier rang des quelques-uns qui ont apporté ce qui serait, dans la deuxième moitié du XXe siècle, la définition de toute la narration hispano-américaine : la liberté, ou plutôt la double liberté, celle de l’auteur qui est parvenu à sortir des carcans imposés, et celle du lecteur pour qui désormais rien n’est imposé et qui garde l’entière disposition de son propre jugement.

Ajoutons une parenthèse nécessaire. À peine quelques mois avant qu’Arlt publie son chef d’œuvre (Los siete locos / Los lanzallamas, Les sept fous / Les lance-flammes, roman en deux parties d’où les deux titres), c’est-à-dire en 1929 et 1931, à Lima, un autre précurseur génial (et méconnu), Martín Adán publie en 1928 lui aussi un texte (roman, poème ? il est presque impossible de trancher) qui va révolutionner la littérature hispano-américaine, La casa de cartón, La maison de carton. En l’espace de quelques mois donc, deux hommes que tout oppose, l’origine sociale, les aspirations, la personnalité, sans se connaître, permettent à la création d’Amérique de faire un immense bond en avant, même si leur apport respectif ne semblera évident que longtemps après. Fin de la parenthèse.

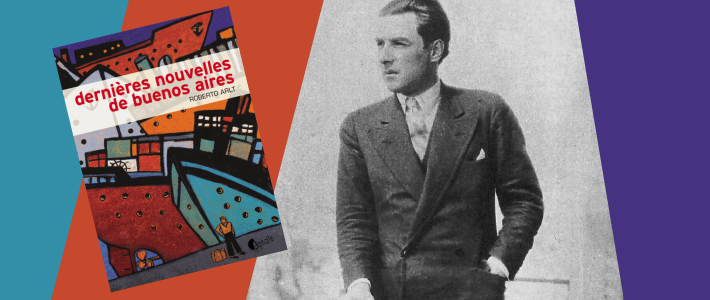

Et, finalement, il y a une justice, Arlt, s’il n’est pas parvenu au firmament dont bénéficie Jorge Luis Borges, est enfin reconnu pour ce qu’il est : un génie de la littérature mondiale. D’où l’intérêt que présente la sortie en traduction française, début février, d’une nouvelle sélection de chroniques, Dernières nouvelles de Buenos Aires (attention au titre, ce sont bien des chroniques publiées dans des journaux argentins, pas des nouvelles ou cuentos).

Dernières nouvelles de Buenos Aires

Les éditions Asphalte avait déjà publié en 2010 un premier volume, qui avait d’ailleurs été le premier livre publié par cette maison d’édition, Eaux fortes de Buenos Aires. Cette nouvelle sélection élargit encore l’éventail des talents de Roberto Arlt. Il est capable de tout, de passer dans une même chronique, de l’ironie mordante à la tendresse, d’utiliser un comique appuyé sans être méchant pour ses cibles, de critiquer le présent (les années trente, pas très différentes des nôtres) sans tomber dans une nostalgie benoîte. Son immense culture d’autodidacte, il ne l’étale jamais, c’est toujours à propos qu’il cite Nietzsche, Gorki ou Barbusse.

Il parle aussi bien d’une scène de rue qui l’a frappé la veille que des grands sujets d’actualité, la montée du totalitarisme, les mauvais traitements que subissent de nombreuses femmes, le pouvoir exagéré de la finance, le règne dominateur des États-Unis et on se demande si soixante-dix ans nous séparent vraiment de tout ce qu’il décrit. On pâlit quand on lit, dans La fin d’une année terrible, son bilan personnel de 1938, le “déchaînement de violences inconnues jusqu’alors”, la “guerre économique [qui] va bon train depuis longtemps”, la peur qui s’insinue de toutes parts. Il évoque même l’homme de la rue qui se rend compte de l’impuissance de ses dirigeants.

Mais il ne faut surtout pas réduire les textes de Arlt à son légendaire pessimisme. Avec la politesse que peuvent avoir les désespérés, il cache son découragement sous des couches d’humour, il sait débusquer le ridicule de chacun, et surtout il sait trouver les mots pour faire naître le sourire à chaque paragraphe. Ce qu’il montre est unique et universel, tragique, réel et comique, correspond aussi bien à son époque qu’à la nôtre. Autant dire qu’il est nécessaire et indispensable de lire Arlt.

Christian ROINAT