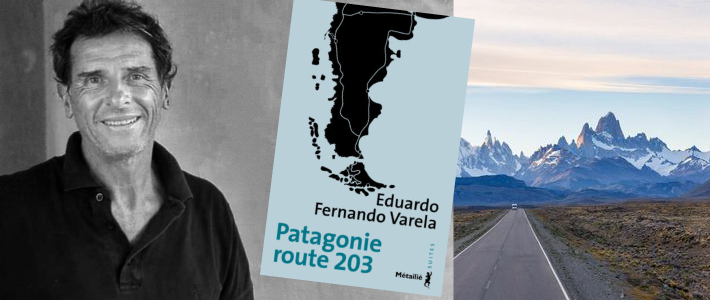

L’écrivain argentin Eduardo Fernando Varela a soixante ans. Il vit entre Buenos Aires, où il écrit des scénarios pour le cinéma et la télévision, et Venise, où il vend des cartes anciennes. Patagonie route 203 est son premier roman. Il a remporté le prix Casa de las Américas 2019 ainsi que le prix Transfuge du meilleur roman hispanophone 2020. Avec l’autorisation de son éditeur français nous transcrivons ici les premiers pages de son roman. Il sera à Lyon pour la clôture du 21e festival littéraire Belles Latinas.

Photo : Ed. Métailié

Au volant de son camion, un énigmatique saxophoniste parcourt la géographie folle des routes secondaires de la Patagonie et subit les caprices des vents omniprésents. Perdu dans l’immensité du paysage, il se trouve confronté à des situations aussi étonnantes et hostiles que le paysage qui l’entoure. Saline du Désespoir, La Pourrie, Mule Morte, Indien Méchant et autres lieux favorisent les rencontres improbables avec des personnages peu aimables et extravagants : un journaliste qui conduit une voiture sans freins et cherche des sous-marins nazis, des trinitaires anthropophages qui renoncent à la viande, des jumeaux évangéliques boliviens gardiens d’un Train fantôme, un garagiste irascible et un mari jaloux…

Au milieu de ces routes où tout le monde semble agir avec une logique insaisissable, Parker tombe amoureux de la caissière d’une fête foraine. Mais comment peut-on suivre à la trace quelqu’un dans un monde où quand on demande son chemin on vous répond : « Vous continuez tout droit, le jeudi vous tournez à gauche et à la tombée de la nuit tournez encore à gauche, tôt ou tard vous allez arriver à la mer » ?

Ce fabuleux premier roman est un formidable road-trip, dans un paysage dévorant, sur les routes les plus inhospitalières et sidérantes du sud du monde où rien ni personne n’est ce qu’il semble être.

» La route traversait la steppe et s’étendait comme un trait sinueux entre collines et vallées, puis montait et descendait par les flancs, si bien que la ligne de l’horizon s’inclinait, restant dans cette position pendant des kilomètres comme si elle flottait en l’air. Vers la cordillère, le continent courbait l’échine comme un félin prêt à bondir ; vers l’océan, le ciel et l’horizon se disputaient une immense plaine. Le vent qui descendait des glaces éternelles agitait les herbages d’une caresse nerveuse comme s’il dépeignait la terre. Quand les rafales se mêlaient à la brise de mer, d’énormes tourbillons de poussière grimpaient au ciel en lentes spirales. Au loin, confondu avec le paysage, le camion roulait en oscillant à un rythme qui semblait sourdre des profondeurs de la planète. Les courbes molles du terrain lui donnaient des allures de serpent paresseux et, plus qu’un déplacement, c’était un glissement, une reptation liquide sur la surface inclinée.

Parker conduisait le regard fixé sur la route, sans ciller, une main appuyée sur le volant et l’autre sur le dossier du siège, comme s’il étreignait un invisible passager. Après des heures de solitude et de vide, il voyageait hypnotisé par le mouvement lent et régulier, l’esprit dans le vague, bercé par le roulis. Rien d’autre autour de lui qu’un immense désert limitant le reste de la planète et ses conventions, mais ici, dans la solitude amplifiée par l’espace, le conducteur n’était limité que par ses propres règles et ses caprices.

Parker transportait pour le compte d’une mystérieuse entreprise un chargement de fruits depuis les vallées fertiles jusqu’aux ports lointains de l’océan Atlantique, où arrivaient les ultimes routes maritimes de l’hémisphère Sud qui communiquaient avec l’Est. Là, des navires battant des pavillons lointains qui paraissaient étrangers à la géographie déchargeaient des marchandises de pacotille et repartaient, leurs cales remplies de fruits et de viande congelée. Parker traversait les heures et les monotones journées de route immobilisée sur son siège et conduisait le véhicule en s’imaginant dans une capsule spatiale. Il était enfermé dans la cabine encombrée de vêtements éparpillés, livres, bouteilles de bière, thermos de café, cassettes de musique, bouts de cartes déchirées qu’il devait assembler comme les pièces d’un puzzle pour consulter l’itinéraire, photographies personnelles collées sur la paroi de la cabine et objets d’artisanat en bois peint qui pendaient du plafond comme privés de la force de gravité. Posé et silencieux sur le siège voisin, l’étui noir de son rutilant saxophone, un des rares vestiges qu’il avait pu sauver de sa vie d’avant, unique compagnie de ces trajets solitaires, même s’il ne parvenait plus à en tirer un seul accord.

De temps à autre il se redressait sur son siège et scrutait le paysage pour y découvrir les moindres changements d’un kilomètre à l’autre : les tons variables de la plaine, l’ombre d’un nuage appuyé contre un coteau, ou le passage fugace d’un animal s’enfuyant dans les herbages. Parker naviguait plutôt qu’il ne conduisait et, lorsqu’une ligne droite le permettait, il fermait les yeux et se laissait emporter ainsi pendant quelques secondes, comme un défi à son sens de l’orientation.

Il arrivait alors que le ronflement poussif du moteur s’estompe jusqu’à devenir une vibration lointaine, puis plus rien : un silence absolu à peine troublé par le murmure du vent glissant sur la cabine. Une bande de nandous apparaissait tout à coup, courant un moment à côté du camion comme si elle l’escortait, pour s’égailler ensuite et disparaître dans les taillis. Quand cette sensation de vide l’enveloppait, il avait l’impression que les roues décollaient doucement de l’asphalte et qu’il s’élevait au-dessus des reliefs ocrés du désert patagonien.

L’air devenait plus dense, le poids se dissolvait dans l’atmosphère et la route n’était plus qu’une ligne incertaine qui se perdait au loin. À mesure que Parker s’élevait et que le ciel prenait un bleu plus vif, les cours d’eau asséchés apparaissaient telles des cicatrices sur la surface rugueuse de la terre. Les détails se perdaient, le passé s’assombrissait, le futur devenait un halo transparent, il ne restait d’un présent gazeux, plein de mystères, peuplé de suggestions, une douce léthargie permettant à son esprit de vaguer sans limites dans l’espace et le temps.

Il pouvait voyager ainsi des heures durant dans cet état erratique, de jour ou de nuit, il n’avait plus d’horaire, juste des rendez-vous qui dépendaient de l’imprévisible départ ou arrivée des navires dont il transportait la cargaison. C’étaient parfois de longues journées mortes avant d’atteindre la destination, d’autres où il devait rouler en ne s’arrêtant que pour faire le plein de carburant ou prendre une douche dans les toilettes de quelque station-service perdue. Lorsque le coucher de soleil indiquait la fin de la journée, Parker préparait l’atterrissage de son vaisseau au bord de la route, il ralentissait et cherchait l’endroit idéal pour installer le campement, sur un terrain plat sans creux ni bosses. Le camion s’immobilisait lourdement dans un nuage de poussière, Parker sautait de la cabine comme s’il touchait terre après des mois de navigation et s’assurait que l’endroit convenait et qu’il y avait du bois à ramasser. Au moyen d’un palan giratoire terminé par une poulie fixée au véhicule, Parker déchargeait lentement ce qui un jour avait été sa maison.

Peu à peu étaient extraits de la remorque une table en bois, des chaises, un canapé au cuir râpé, un vieux frigo, un lampadaire, un grand tapis, un placard, un lit avec son matelas et une table de nuit avec sa lampe de chevet. En moins d’une heure il déroulait le tapis et y déposait les meubles jusqu’à aménager un parfait salon familial sous le ciel immense de la steppe, éclairé la nuit par des câbles connectés à la batterie… «

D’après éd. Métailié

Patagonie route 203 par Eduardo Fernando Varela aux éd. Métailié, coll. Suites, traduit de l’espagnol par François Gaudry, 358 p., 11 euros.

Vidéo en ligne : Présentation du livre par Eduardo Fernando Varela réalisée par la Librairie Mollat (Boreaux) à l’occasion des Correspondances de Manosque